Введение в нейробиологию

2. Клеточные мембраны структура и функции

Нейроны специализированы для интеграции выбранных внеклеточных сигналов, как пространственно, так и во времени. В дополнение к генерированию потенциалов действия и посредством синаптической активности, сигнализируя о других клетках, структурные модификации инициируются внутри нейронов, которые могут быть столь же кратковременными, как стробирование ионного канала или как долгое время, как память. Почти вся эта активность связана с клеточными мембранами, и многие из этих мембранных функций обсуждаются в последующих главах. Эта глава начинается с кратких обсуждений физической химии, лежащей в основе липидного и белкового компонентов клеточных мембран (рис. 2-1-2-4), приступает к изучению некоторых аспектов мембранной биохимии, относящихся к нейронам и их поддерживающим клеткам, и заканчивается обсуждением некоторых проблем функций клеточной мембраны, которые являются субъектами текущих исследований. Чтобы выполнить свою уникальную функциональную роль, каждый нейрон должен регулировать множество внутриклеточных действий. которые происходят в аксонах и дендритах, удаленных от ядра клетки. Например, аксоновское руководство во время разработки или ремоделирование дендритных шипов в ответ на местный ввод, каждый из них включает в себя множество различных сложных систем управления, которые сильно локализованы и в значительной степени автономны.

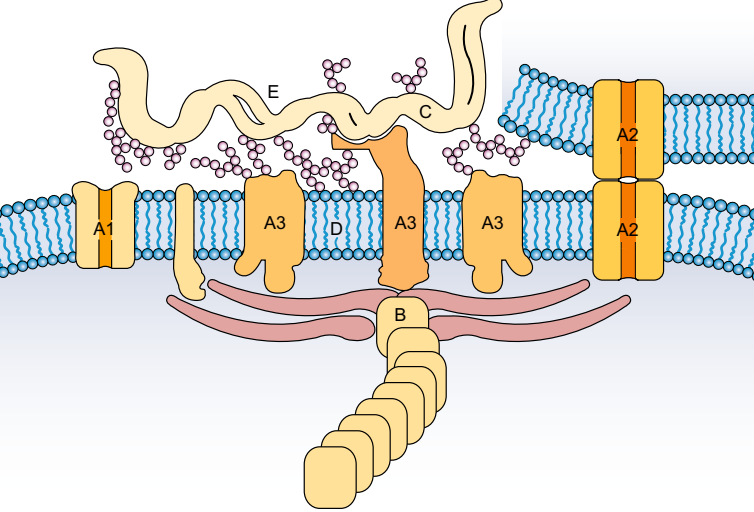

Рис. Обзор структуры плазматической мембраны. Плазменные мембраны отличаются от других клеточных мембран наличием как гликолипидов, так и гликопротеинов на их внешних поверхностях и прикрепления цитоскелетных белков к их цитоплазматическим поверхностям. Изображены взаимосвязи между типичными мембранными компонентами. Белки, которые вводятся через липидный бислой (A1-A3), называемый «интегральными» мембранными белками, часто являются гликозилированными (круги лаванды), как и некоторые двухслойные липиды (D) и многие компоненты внеклеточного матрикса (E). Многие взаимодействия на внеклеточной поверхности стабилизируются водородной связью между этими гликозильными остатками. Некоторые интегральные мембранные белки могут взаимодействовать в силу специфических сайтов рецепторов с внутриклеточными белками (В), с внеклеточными компонентами (С) и формировать специфические соединения с другими клетками (А2). Множество интегральных мембранных белков опосредует различные пути передачи сигналов и активного транспорта.

Методы исследования

В цитологии применяются различные методы исследования. С их помощью можно: изучать морфологию клеток и их компонентов (световая, люминесцентная и электронная микроскопия), устанавливать химический состав и локализацию химических веществ в клетке (гистохимические методы), изучать химический состав и протекание биохимических реакций в клетках (биохимические методы), выделять отдельные компоненты клеток для дальнейшего изучения (дифференциальное центрифугирование), устанавливать пространственную конфигурацию и физические свой‘ ства макромолекул (рентгеноструктурный анализ), изучать процессы деления клеток и ход реакций матричного синтеза (авторадиография).

Читайте: Железы внутренней секреции человека #44

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Деление и рост клеток[править]

Митоз

Деление раковых клеток (оптический микроскоп, замедленная киносъёмка)

В основе размножения лежит способность клеток удваиваться при наличии определенных условий. Доказано, что ни одна клетка не может возникнуть заново из неживых компонентов. Все новые клетки образуются из уже существующих.

Перед делением клетки в ядре происходит удвоение количества хромосом. При этом образуются два набора хромосом, несущих одинаковую информацию о жизненных процессах. Это и есть основа того, что две новые клетки будут похожи на ту клетку, из которой они образуются. Затем все хромосомы уплотняются и превращаются в похожие на палочки структуры. В таком виде хромосомы становятся видимыми в световой микроскоп. Ядерная мембрана растворяется, и хромосомы оказываются в цитоплазме клетки. Все другие органоиды перемещаются к цитоплазматической мембраны. Это позволяет хромосомы разместиться в центре клетки. После этого хромосомы разделяются на две группы, которые имеют одинаковый состав. Именно поэтому обе возникшие в результате деления клетки будут нести совсем одинаковую информацию. Каждая из двух групп хромосом перемещается от центра клетки к одному из ее полюсов. После этого начинается деление клетки пополам.

В клеток растений перегородка начинает формироваться с середины центральной части клетки. Она растет во все стороны, пока не достигнет наружной цитоплазматической мембраны. В этот момент из одной клетки образуются две дочерние, причем перегородка, которая разделила клетку, получается такой же по прочности и строению, как и вся оболочка исходной клетки. Одновременно с постройкой перегородки вокруг каждой группы хромосом, находящихся около полюсов, формируется новая ядерная мембрана. Затем хромосомы превращаются из палочковидные в нитевидные. После этого они начинают выполнять свои функции. На этом процесс деления клетки заканчивается.

Две дочерние клетки, которые являются копиями друг друга и исходной материнской клетки, начинают собственную жизнь. В каждой из дочерних клеток после деления уже есть часть всех необходимых для существования органоидов. Это позволяет клеткам сразу после окончания деления осуществлять все жизненно важные функции. Обычно после деления клетки немного увеличиваются в размерах и продолжают жить или к гибели, или до следующего деления. В многоклеточных организмов дочерние клетки, возникающие при делении исходной материнской клетки, далее могут иметь различную структуру и выполнять различные функции. Это будет зависеть от того, какая часть информации, заключенной в хромосомах, будет использоваться клетками в течение жизни.

Организм человека состоит приблизительно из 220 млрд клеток. Их разделяют на две основные категории: 20 млн «долгожителей» (в основном это нервные клетки) и 200 млрд «смертных» (клетки, которые постоянно замещаются). Значит, большая часть клеток организма человека постоянно обновляется. Например, продолжительность жизни клеток кишечника составляет от 3 до 5 дней, а скорость их замещения равно 1 млн/мин. Таким образом, слизистая оболочка кишечника полностью обновляется 90 раз в течение одного года.

Свойства клетки[править]

Большинство клеток многоклеточного организма не имеют непосредственной связи с внешней средой. Средой обитания клеток является межклеточная, тканевая жидкость. Между клеткой и этой жидкостью постоянно осуществляется обмен различными соединениями. Совокупность всех видов превращений веществ и энергии в клетках, а значит, и в организме, называется обменом веществ. Обмен веществ и энергии обеспечивает процессы жизнедеятельности клетки и ее связь с окружающей средой.

Всем живым клеткам свойственна раздражительность — способность реагировать на действие раздражителей (света, температуры, механических и химических воздействий).

Некоторые клетки (например, нервные) могут переходить из состояния покоя в состояние возбуждения или торможения. Способность клеток к возбуждению — специфической реакции, которая выражается в быстром изменении электрического заряда плазматической мембраны, получила название возбудимости.

Принципиальным отличием всех возбудимых клеток от невозбудимых является их способность изменять проницаемость своей мембраны в ответ на действие раздражителей.

Нервные и мышечные клетки могут проводить электрический импульс. Эта способность называется проводимостью.

Мышечным волокнам, кроме возбудимости и проводимости, свойственна возможность сокращаться. Благодаря ей они изменяют свою форму и размеры и таким образом выполняют двигательную функцию.

Для клеток внутренних органов характерна секреция — образование и выведение определенных веществ (секретов) из клетки за ее пределы. Различают внешнюю (например, желудочный сок, молоко, слюна) и внутреннюю (вещества из клеток попадают в кровь или лимфу) секреции.

В основе роста тканей и восстановления количества клеток лежит процесс деления. Все новые клетки образуются путем деления существующих. Однако некоторые клетки в результате высокой специализации функцию деления потеряли. К таким клеткам относятся отдельные клетки крови, нервной системы, мышечные клетки сердца и др.

Специализация клеток закрепилась в процессе эволюции. Одни из них приобрели способность охранять организм от факторов внешней среды, вторые — передавать информацию органам и тканям, третьи — обеспечивать движение, четвертые — опору, пятые — выработку необходимых для организма биологических соединений. Специализация отразилась на форме клеток, их строении, продолжительности жизни. Мышечные и большинство нервных клеток стали вытянуты в длину, клетки кожи приобрели плоскую форму. Мужские половые клетки (сперматозоиды) имеют жгутик и способны перемещаться, а белые клетки крови могут двигаться благодаря способности образовывать ложноножки (как амеба). Кроме внешних различий, в клетках изменилось количество органоидов. Например, способные к сокращению или к секреции клетки имеют большое количество митохондрий, которые накапливают энергию. Таким образом, по внешнему виду и количеству органоидов можно судить о функции клетки.

Клетка — элементарная живая система

Организмы, имеющие клеточное строение, являются основными прогрессивными формами жизни на планете.

В основе строения и развития всех животных и растительных организмов Земли лежит элементарная живая система — клетка. Она является самой мелкой единицей организма, наделённой жизнью и всеми основными признаками целого организма.

Замечание 1

Клеточный тип организации характерен для всех видов живых существ за исключением эволюционно неклеточных организмов — вирусов, которые рассматриваются как неклеточные формы жизни, способные размножаться только в клетках других организмов.

Определение 1

Клетка – это элементарная структурная единица организмов, которая представляет дифференцированный участок цитоплазмы, окружённый клеточной мембраной.

Функционально клетка является основным структурным, функциональным и воспроизводительным элементом живой материи.

Клетки существуют и как самостоятельные организмы, и в составе многоклеточных организмов.

Пример 1

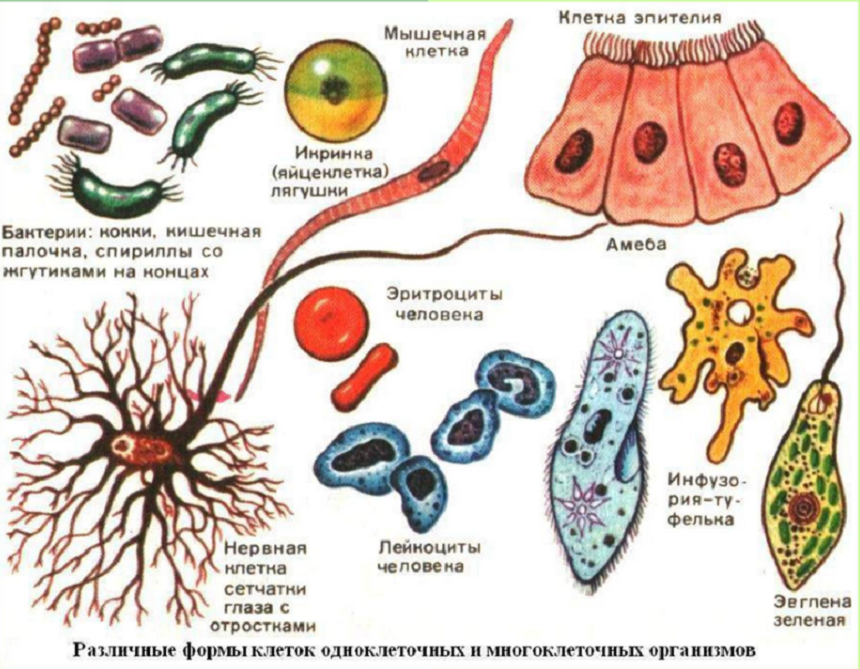

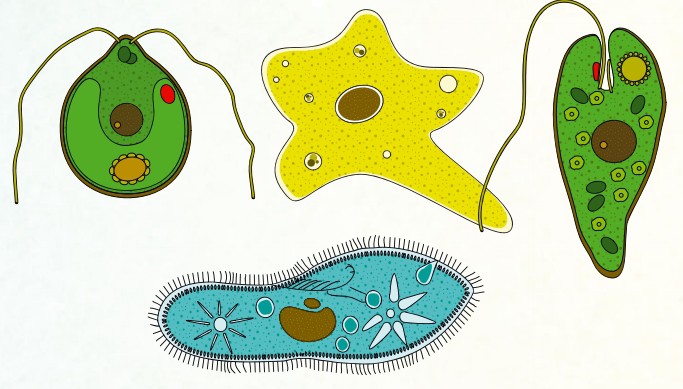

Организм бактерий, некоторых водорослей (хламидомонада, хлорелла), низших грибов (мукор, дрожжи) и простейших животных (амёба, эвглена, инфузории и т.п.) состоит только из одной клетки, выполняющей все функции многоклеточного организма – дыхание, движение, питание, размножение и т. п. Тело большинства видов растений и животных образовано огромным количеством клеток, специализированных на выполнение определённых функций. Такие группы клеток образуют различные ткани.

Клетки разных тканей тела человека

Клетки считаются самыми маленькими частицами нашего тела. Они входят в состав волос; ногтей, костей и всех остальных органов. Внутри каждого из нас находится огромное количество клеток. Клетки крови разносят по организму кислород. Клетки мышц расслабляются и сокращаются — именно поэтому мы может двигаться. Жировые клетки накапливают в нашем организме энергию и сохраняют тепло. Клетки кожи образуют вокруг тела защитную оболочку.

Организм человека состоит из 220 млрд клеток. Ученые разделили их на две большие категории: наряду с 20 млрд бессмертных клеток, которые сопровождают человека на протяжении всей его жизни, в его организме находятся 200 млрд постоянно замещаемых и обновляемых клеток. Например, клетки кишечника живут 3—5 дней, печени — 480 дней, а вот нервные и мышечные клетки могут жить 100 и более лет.

Ученые предположили, что если все клетки человеческого организма выложить в одну линию, то ее протяженность составит 15 000 км!

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Жизнедеятельность[править]

Биология клетки — курс Евгения Шеваля

Гордон — Диалоги Квантовый регулятор клетки

Для любой живой клетки характерен обмен веществ. Это значит, что клетка питается, дышит и выделяет в окружающую среду различные вещества. При этом идет накопление энергии, которая тратится клеткой на поддержание процессов жизнедеятельности и на размножение.

Поступление веществ в клетку идет через всю ее поверхность и только в растворенном состоянии. Цитоплазматическая мембрана обладает избирательным проницаемостью. Некоторые вещества могут поступить в клетку только в том случае, если на них перенос будет затрачено энергия самой клетки. Это чаще всего сложные органические вещества, молекулы которых имеют большие размеры. Многие неорганические вещества цитоплазматическая мембрана способна пропускать беспрепятственно. Такие вещества могут попасть в клетку без затрат энергии только в том случае, если их концентрация внутри клетки будет ниже, чем снаружи, а такой путь поступления веществ в клетку называется диффузионным.

Вода поступает в клетку при помощи осмоса. Это одностороннее проникновение воды через избирательно проникающую мембрану клетки. Вода переходит из менее концентрированного раствора в более концентрированный. Чем больше концентрация веществ в клетке, тем больше поступает в нее воды. Поступившая в клетку вода увеличивает ее объем. В клетке растений и грибов вода проходит через цитоплазму и накапливается в вакуоли. Объем вакуоли при этом увеличивается, она давит на цитоплазму. Цитоплазма в свою очередь давит на оболочку. В клетке возникает давление, которое называется тургорным, и поступление воды в клетку прекращается. Если же вода частично расходуется, тургорное давление снизится, и вода снова осмотическим путем будет поступать в клетку.

Живые клетки дышат на протяжении всей их жизни. В результате клетки получают энергию для всех жизненных процессов. Больше всего энергии выделяется, когда в таких реакциях участвует кислород. Поэтому большинство видов живых организмов используют для дыхания именно этот газ. Внутри клетки кислород, поступившем в процессе диффузии, вступает в реакции с органическими веществами. При этом происходит выделение энергии и превращение органических веществ в неорганические: воду и углекислый газ. Последний путем диффузии выходит из клетки. Таким образом, кислородному дыханию всегда сопутствует газообмен, при котором кислород входит в клетку, а углекислый газ выходит из нее.

Разрушая органические вещества до неорганических в процессе дыхания, клетка получает энергию для поддержания процессов своей жизнедеятельности. Гетеротрофные организмы (животные, грибы) вынуждены получать органические вещества из окружающей среды. Автотрофы (растения) способны самостоятельно синтезировать их из простых неорганических веществ. При этом используется энергия света. Этот процесс происходит только в хлоропластах клеток растений и называется фотосинтезом.

Основные положения клеточной теории

Основоположниками клеточной теории являются М. Шлейден, Т. Шванн и Р. Вирхов. Основные положения современной клеточной теории:

- клетка-основная структурно-функциональная и генетическая единица живых организмов, наименьшая единица живого;

- клетки одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по строению, химическому составу и важнейшим проявлениям процессов жизнедеятельности;

- каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки;

- клетки многоклеточных организмов специализированы: они выполняют разные функции и образуют ткани.

Читайте: Высшая нервная деятельность человека и ее значение #43

Клеточный центр

Кгеточный центр (центросома) расположен вблизи ядра и состоит из двух мелких гранул центриолей, окруженных лучистой сферой (центросферой). С помощью электронного микроскопа установлено, что каждая центриоль представляет собой цилиндрическое тельце длиной 0,3 — 0‚5 мкм и диаметром 0,15 мкм, состоящее из 27 микротрубочек, сгруппированных по три в 9 групп. Функции центросомы: образование полюсов и веретена деления при митозе и мейозе.

Читайте: Надкласс рыбы как группа хордовых животных #27

Вакуоли и органоиды движения

Вакуоли представляют собой участки гиалоплазмы растительных клеток и протистов, ограниченные элементарной мембраной. У растений они содержат клеточный сок и поддерживают тургорное давление. Вакуоли протистов подразделяют на пищеварительные и сократительные. Органоиды движения клеток представлены жгутиками и ресничками. Они содержат по 20 микротрубочек, образующих 9 пар по периферии и две одиночные, расположенные в центре. Жгутики и реснички покрыты элементарной мембраной. У основания органоидов движения расположены базальные тельца, образующие микротрубочки. Реснички и жгутики служат для передвижения бактерий, протистов, ресничных червей и сперматозоидов. Реснички мерцательного эпителия дыхательных путей освобождают их от попавших частиц.

Источники информации

1. Биология для абитуриентов. Авторы: Давыдов В.В. , Бутвиловский В.Э. , Рачковская И. В. , Заяц Р.Г.

Строение и значение клеток

Хотя клетки тканей имеют различное строение и выполняют разные функции, им характерно много общих морфологических особенностей (сформированное ядро, подобный набор органоидов) и подобных функциональных свойств (использование и превращение энергии, биосинтез белков, процессы размножения), что свидетельствует о единстве происхождения живых организмов планеты, о единообразии всего органического мира.

Основными структурными элементами типичной клетки являются: плазматическая мембрана, цитоплазма с разнообразными органоидами, ядро. Для растительных клеток характерно также наличие вакуоли, хорошо оформленной целлюлозной оболочки и различного типа пластиды.

Клетки отличаются друг от друга:

по форме — клетки бывают цилиндрические и кубические (в эпителиальных тканях), дискообразные (эритроциты), круглые (яйцеклетки), продолговатые и веретенообразные (мышечные), звёздчатые (нервные). Среди клеток встречаются и такие, которым не присуща постоянная форма — амебоидные клетки (лейкоциты);

по биохимическим характеристикам – при отсутствии в специализированных клетках пигмента хлорофилла или бактериохлорофилла процесс фотосинтеза станет невозможным;

по функциям – различают клетки двух типов: гаметы и соматические – клетки тела различных типов.

Большинство клеток многоклеточного организма имеют размеры от 10 до 100 мкм, а мельчайшие – 2 – 4 мкм.

Пример 2

Большие размеры у некоторых растительных клеток с большими вакуолями в цитоплазме: клетки мякиша арбуза, лимона (их можно увидеть невооружённым глазом). Очень большие размеры (в диаметре до нескольких сантиметров) присущи яйцеклеткам птиц и некоторым рыбам. Одного метра и больше достигают иногда отростки нервных клеток.

У животных размеры клетки не зависят от размера тела.

Пример 3

Клетки печени мыши и лошади почти одинакового размера.

Обычно в организме очень большое количество клеток. Лишь отдельные многоклеточные организмы имеют небольшое количество клеток.

Пример 4

Организм таких сравнительно больших животных, как коловратки, состоит всего из 400 клеток. У позвоночных животных и человека самыми многочисленными являются клетки крови и головного мозга

Небольшие размеры и значительное количество клеток создают у многоклеточных животных огромную поверхность, что имеет значение для обеспечения быстрого обмена веществ.

Клетки: история открытия

На протяжении довольно длительного периода истории ученые слишком мало знали о живых организмах и их строении. И только в середине XVII в. английский ученый Роберт Гук первым увидел клетки и дал им название. Ему удалось усовершенствовать примитивный микроскоп и рассмотреть в него тонкий срез пробкового дерева. Гук увидел ячейки, похожие на пчелиные соты, и назвал их клетками.

Первым, кто наблюдал живые клетки, стал голландский ученый Антони ван Левенгук. Его интересовали образцы крови, кожи, слюны и даже дождевой воды. Левенгук был очень удивлен, увидев однажды в капле дождевой воды подвижных маленьких «зверьков».

Это были одноклеточные организмы — амебы, инфузории, бактерии.

Одноклеточные организмы

Одноклеточные организмы

К началу XVIII в. ученые уже имели некое представление о внутреннем строении организмов. А с усовершенствованием оптических приборов у биологов появлялось все больше и больше возможностей для изучения клеток.

Немецкий ботаник Маттиас Щлейден сделал вывод о том, что все части растений, которые он наблюдал в микроскоп, состоят из клеток.

К подобному заключению пришел еще один немецкий ученый — Теодор Шванн, изучавший внутреннее строение животных. Позже была сформирована так называемая клеточная теория. Ее основные положения сводятся к следующему:

- Все живые существа состоят из клеток.

- Клетки — основные структурные и функциональные единицы живых существ.

- Одни живые клетки происходят от других живых клеток.